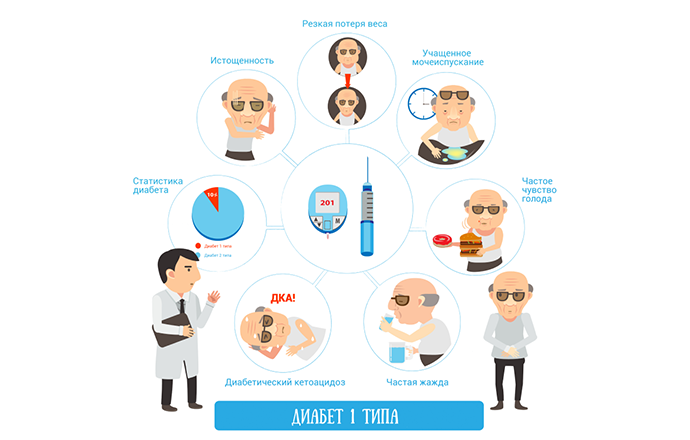

Сахарный диабет 1-го типа

Заболевание при котором разрушаются клетки поджелудочной железы (бета-клетки), вырабатывающие инсулин

Для тех, у кого диабет 2-го типа

Этот раздел содержит информацию для людей с УСТАНОВЛЕННЫМ диагнозом сахарного диабета 2 типа (СД-2)

Для тех, у кого предиабет

Этот раздел содержит информацию для людей с предиабетом.

Для тех, кто в группе риска

Этот раздел содержит информацию для людей с высоким риском развития сахарного диабета 2 типа.